Si certains sont ambitieux, voire très ambitieux dès le début, il faut parfois commencer par de petites actions avant que celles-ci ne deviennent parfois la pierre angulaire du modèle économique.

S’impliquer : une transformation qui part des dirigeants

L’implication des dirigeants est déterminante pour réussir l’intégration de la RSE. Sans une vision claire et un engagement fort du leadership, les initiatives resteront superficielles et peineront à se structurer. Or, adapter son business model à des pratiques responsables signifie repenser la manière dont la valeur est créée, distribuée et consommée.

Or, les entreprises qui réussissent leur transition sont celles où la direction porte ces enjeux et les inscrit au cœur de la stratégie. Antoine Fiévet, PDG du groupe Bel, a repositionné son entreprise autour d’un modèle plus durable, en mettant en place des filières d’approvisionnement responsables et en inscrivant cet engagement dans les décisions d’investissement.

De la même manière, Emmanuel Faber, ancien dirigeant de Danone, a fait de la RSE un axe central du développement du groupe, en adoptant le statut d’entreprise à mission et en intégrant des objectifs sociaux et environnementaux à la gouvernance. L’implication des dirigeants est également essentielle pour mobiliser les collaborateurs. Une transformation réussie passe par un véritable engagement à tous les niveaux de l’entreprise.

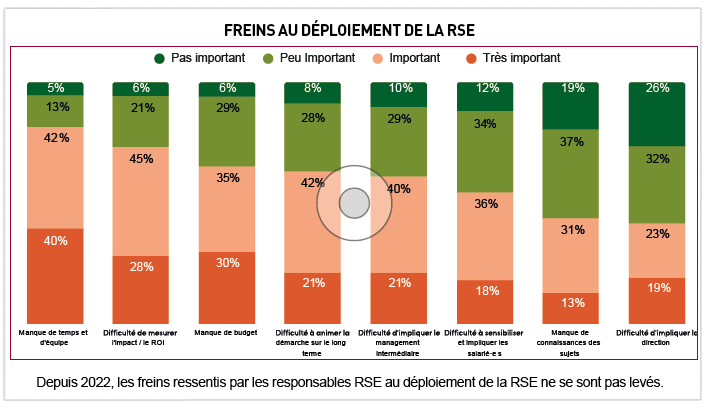

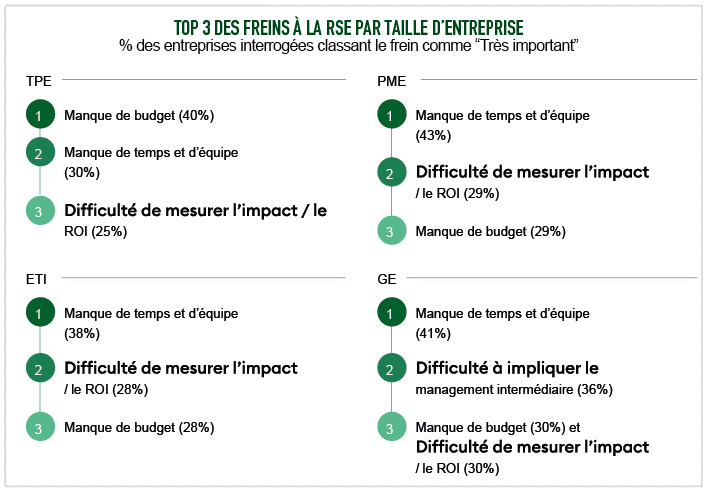

Or, les résistances culturelles et organisationnelles peuvent ralentir cette transition, notamment dans des secteurs où la RSE est encore perçue comme une contrainte plutôt qu’une opportunité. Pour contourner ces freins, certaines entreprises adoptent une démarche progressive, en initiant des actions ciblées avant de les généraliser à l’ensemble de leur organisation.

Aligner la vision et les valeurs RSE dès la création de l’entreprise

Dès le démarrage, la prise en compte des enjeux sociaux, environnementaux et économiques permet de structurer un modèle performant et résilient. Pour les entreprises déjà établies, la RSE devient un élément différenciant notamment lorsqu’elles cherchent à s’imposer à l’international. Les entrepreneurs qui intègrent la RSE dès les premières étapes de leur projet s’assurent une croissance plus cohérente et davantage en cohérence avec les attentes du marché. Surtout, la structuration d’un modèle économique autour de principes de durabilité et d’impact positif évite des ajustements coûteux à long terme et de favoriser une connexion plus forte avec les parties prenantes.

Or, un modèle économique durable optimise non seulement les coûts (réduction des déchets, meilleure gestion des ressources, approvisionnement local), mais aussi attire des financements spécialisés. Les fonds d’investissement à impact, de plus en plus présents en France, privilégient les entreprises intégrant des critères environnementaux et sociaux dès leur lancement. La startup Phenix, spécialisée dans la réduction du gaspillage alimentaire, a su capter ces financements en proposant un modèle où la performance économique est indissociable de l’impact positif.

Réinventer son business model avec une approche durable

Certaines entreprises ont choisi d’intégrer la RSE dès la conception de leur activité, tandis que d’autres ont transformé leur modèle existant pour y intégrer des principes plus responsables. La transition vers un business model RSE repose sur plusieurs axes : la réduction de l’empreinte écologique, une meilleure utilisation des ressources, une éthique de production et la création d’une relation durable avec les parties prenantes.

L’économie circulaire fait partie des approches les plus prometteuses. Plutôt que de produire en grande quantité et de générer des déchets, certaines entreprises ont misé sur la réutilisation et la valorisation des matériaux. Le secteur du textile a vu émerger des marques comme Le Slip Français, qui misent sur des matières recyclées et une production locale pour limiter leur impact environnemental. Ces entreprises ont démontré que proposer des produits de qualité, fabriqués en France, pouvaient constituer un véritable avantage concurrentiel et répondre aux attentes des consommateurs.

Ainsi remettre en question la notion de propriété et de favoriser l’usage plutôt que l’achat, se pencher sur les modèles qui proposent une maintenance et une réparabilité optimales sont des pistes à étudier. Ce modèle permet d’éviter l’obsolescence programmée tout en incitant les fabricants à concevoir des produits plus durables.

D’autres entreprises ont repensé leur offre pour encourager une consommation plus responsable.

Le passage à un business model RSE repose également sur l’implication des fournisseurs et partenaires. Une entreprise qui s’engage dans une production plus responsable doit s’assurer que son écosystème suit la même dynamique.

S’appuyer sur la transformation numérique

Les évolutions récentes placent la RSE à la croisée des transformations numériques. En effet, le développement de la RSE numérique modifie les approches traditionnelles en intégrant des outils technologiques au service de la transparence et de l’éthique des entreprises. La blockchain, par exemple, permet de garantir une traçabilité inaltérable des chaînes d’approvisionnement. Des entreprises comme Carrefour l’utilisent déjà pour certifier l’origine de leurs produits et assurer un contrôle rigoureux des pratiques de leurs fournisseurs.

L’intelligence artificielle et l’analyse de données représentent également des leviers pour optimiser l’impact environnemental des entreprises. La gestion des flux énergétiques dans les bâtiments et les usines, la réduction du gaspillage alimentaire par des algorithmes prédictifs ou encore l’optimisation des circuits logistiques grâce à des plateformes intelligentes contribuent à rendre les modèles économiques plus performants et durables. Schneider Electric s’est positionné sur ce créneau en développant des solutions numériques permettant aux entreprises d’optimiser leur consommation énergétique tout en notamment leur empreinte carbone.

Quelques manières pour se transformer

Les entreprises ne peuvent plus ignorer l’urgence climatique et les défis écologiques et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ne se limite plus à quelques initiatives ponctuelles de réduction des déchets ou d’efficacité énergétique.

Dans cette dynamique, les entreprises françaises sont de plus en plus nombreuses à adopter des approches innovantes. Elles intègrent la transition énergétique, l’économie circulaire et des collaborations avec des ONG pour amplifier leur impact.

L’un des premiers axes d’action concerne la transition énergétique. La réduction de la dépendance aux énergies fossiles et l’adoption des énergies renouvelables sont devenues des priorités stratégiques. En France, Schneider Electric est un exemple emblématique : l’entreprise s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2025 en développant des solutions pour optimiser la consommation d’énergie de ses clients. Dans l’industrie automobile, Renault accélère son virage vers l’électrique avec sa gamme E-Tech et investit dans des usines à bas carbone, comme celle de Douai dédiée à la production de batteries.

L’économie circulaire est un autre levier utilisable. Loin du modèle linéaire « produire, consommer, jeter », elle repose sur la réutilisation des matériaux et la réduction des déchets. Des entreprises comme Décathlon ont mis en place des services de réparation et de localisation pour prolonger la durée de vie de leurs produits, tandis que Seb développe une gamme d’appareils électroménagers entièrement réparables.

Enfin, la gestion des ressources naturelles est au centre des actions. Dans le secteur agroalimentaire, Danone s’engage depuis plusieurs années pour une gestion durable de l’eau, en optimisant ses procédés de production et en soutenant les initiatives locales de préservation des ressources hydriques. L’enjeu est de taille : selon l’Agence de la transition écologique (ADEME), 20 % des prélèvements d’eau douce en France sont liés aux activités industrielles.

Passer d’une entreprise à impact à une entreprise à impact évolutif

Un modèle économique responsable peut-il être répliqué et déployé à grande échelle sans perdre son authenticité ? De nombreuses entreprises engagées dans la RSE se heurtent à cette question au moment de leur croissance. L’enjeu est de structurer l’expansion tout en restant fidèle aux valeurs fondatrices.

L’un des premiers défis est la préservation de la qualité et de l’éthique des produits ou services proposés. Une entreprise qui mise sur une production locale et artisanale peut être tentée d’externaliser pour réduire ses coûts en grandissant, risquant ainsi de perdre l’un de ses principaux différenciateurs. Le défi consiste alors à trouver des solutions permettant d’augmenter la capacité de production sans nuire aux engagements initiaux. L’exemple de Veja illustre bien cette problématique : en générant ses paniers de manière éthique au Brésil, l’entreprise a dû structurer une chaîne d’approvisionnement responsable capable de répondre à une demande croissante, sans renoncer à ses valeurs.

Chercher à obtenir des certifications et labels

La transparence est devenue un critère de différenciation et les certifications/labels jouent un rôle clé pour renforcer la crédibilité des engagements RSE. Ils permettent aux entreprises de structurer leur démarche et d’en garantir la qualité aux yeux des consommateurs et des investisseurs. Parmi les certifications les plus reconnues, l’ISO 26000 définit un cadre international pour la responsabilité sociétale des organisations. Bien qu’elle ne soit pas certifiable, elle sert de référence pour guider les entreprises dans la mise en œuvre de leur stratégie RSE.

Le label B Corp, quant à lui, distingue les entreprises qui intègrent des objectifs sociaux et environnementaux au même niveau que leur rentabilité financière. En France, des entreprises comme Nature & Découvertes ou Patagonia ont obtenu cette certification.

Les certifications environnementales spécifiques, comme la norme ISO 14001 pour la gestion environnementale ou le label « Entreprise Engagée pour la Nature » du ministère de la Transition écologique, sont aussi des outils précieux pour structurer et valoriser les actions mises en place.

L’intérêt de ces certifications dépasse la simple reconnaissance institutionnelle. Elles apportent un avantage compétitif en renforçant la confiance des clients et des partenaires commerciaux. Selon une étude de l’IFOP, 67 % des consommateurs français déclarent être plus enclins à acheter un produit certifié écoresponsable, même s’il est légèrement plus cher que son équivalent non certifié.

S’appuyer sur les partenariats stratégiques avec les ONG et les acteurs publics

Les entreprises ne peuvent pas agir seules. Les collaborations avec les ONG et les institutions publiques sont devenues un autre levier essentiel pour amplifier l’impact des initiatives RSE. Ces partenariats prennent différentes formes. Certaines entreprises s’associent à des ONG pour développer des projets communs. C’est le cas de L’Oréal, qui collabore avec des organisations comme Plastic Odyssey pour lutter contre la pollution plastique dans les océans.

D’autres misent sur des collaborations avec les collectivités locales pour favoriser des circuits courts et des modèles de production plus vertueux. Carrefour, par exemple, a signé des accords avec des agriculteurs locaux pour promouvoir une agriculture plus durable et limiter l’empreinte carbone de ses produits. Enfin, certaines entreprises participent à des initiatives publiques pour structurer leur engagement. Engie est notamment impliqué dans la coalition française pour la neutralité carbone, un projet gouvernemental visant à accompagner les entreprises dans leur transition écologique.

Ne pas oublier les incitations financières comme levier

Parallèlement, les incitations financières se multiplient pour accompagner la transition des entreprises. Les prêts verts, les subventions pour la décarbonation des activités industrielles ou encore les avantages fiscaux pour les investissements dans l’économie circulaire constituent des leviers puissants pour favoriser l’engagement des acteurs économiques. La Banque Publique d’Investissement (BPI France) propose aujourd’hui des dispositifs spécifiquement dédiés aux entreprises qui s’engagent dans des démarches durables, facilitant ainsi leur accès aux capitaux nécessaires pour financer leur transformation.

Au-delà des obligations légales, les attentes des parties impliquent, notamment des investisseurs, exercent une pression croissante sur les entreprises. La montée en puissance des critères ESG dans les décisions financières transforme en profondeur les pratiques des entreprises cotées. Les fonds d’investissement intègrent désormais ces critères dans leur allocation de capitaux. Ils privilégient ainsi les entreprises qui démontrent un engagement réel et mesurable en faveur du développement durable.