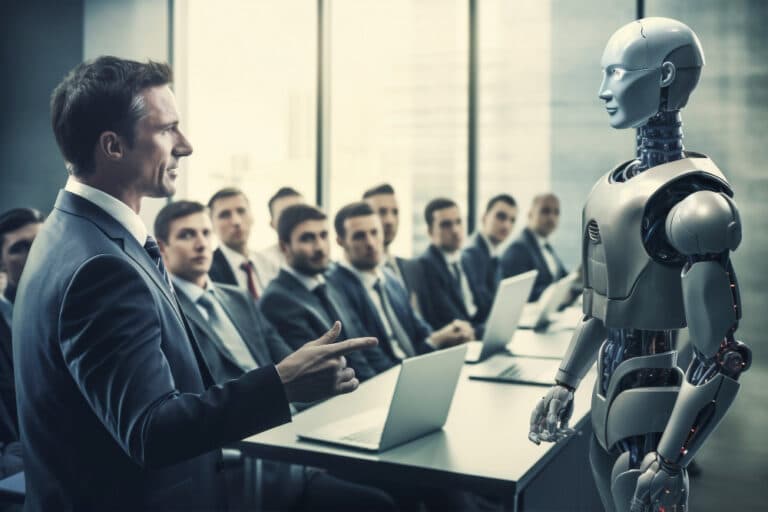

L’humain est un différenciateur que les machines n’auront jamais L’intelligence artificielle s’impose à vitesse grand V dans tous les secteurs (automatisation, analyse, rédaction, relation client, gestion RH). L’humain semble à la fois dépassé… et plus indispensable que jamais.

Car si l’IA excelle dans la rapidité, l’optimisation, la modélisation… elle ne ressent pas, n’écoute pas, ne crée pas du lien même si elle arrive de mieux en mieux à le simuler. Réhumaniser l’entreprise devient alors un impératif stratégique, pas seulement éthique.

Le danger d’une entreprise « optimisée » mais déshumanisée

Mais pourquoi cela est-il si important ? À force de chercher la performance via la data, les algorithmes et les process, certaines entreprises dépersonnalisent les relations internes et érodent l’esprit d’équipe au profit d’indicateurs. Elles Rendent ainsi le travail de plus en plus abstrait et font fuir les talents en quête de sens.

Résultat : désengagement, désincarnation, désorientation. Autrement dit, un environnement ultra-efficace, mais émotionnellement stérile.

L’IA ne remplacera pas…

Or, l’IA ne peut pas (et ne pourra pas avant très longtemps) créer de l’empathie sincère. Elle ne peut faire preuve d’intuition relationnelle ou tisser des liens humains profonds. Elle ne peut pas faire émerger du sens dans l’incertitude ou adapter sa posture émotionnelle à un contexte.

Ces « compétences molles » deviennent en fait les compétences du futur. Ce sont elles qui donneront à une entreprise sa couleur, son âme, sa capacité à fidéliser, à inspirer, à innover autrement.

5 leviers pour réhumaniser concrètement

Il ne s’agit pas seulement de « prendre soin » des collaborateurs, mais de revisiter en profondeur la manière dont on travaille, dont on décide, dont on se relie. Voici cinq leviers concrets pour engager ce virage avec cohérence.

1/ Réinventer les rituels relationnels

Réunions, entretiens, onboarding, formations : beaucoup de moments clés en entreprise sont devenus des process mécaniques, centrés sur les tâches, les chiffres ou les indicateurs. Résultat : peu d’espace pour la parole vraie, l’écoute mutuelle, ou simplement la reconnaissance.

Réhumaniser, c’est transformer ces rituels en espaces vivants. Une réunion peut commencer par un tour d’humeur, une météo émotionnelle, ou un temps de silence partagé. Un onboarding peut inclure un récit personnel sur la culture de l’entreprise, ou une rencontre avec des collègues autour d’un café, non d’un PowerPoint. Un entretien annuel peut devenir un temps de co-évaluation, de co-construction, où l’on parle aussi bien des objectifs que des besoins humains.

Ces ajustements simples changent tout : ils restaurent la confiance, fluidifient les relations et ravivent l’engagement.

2/ Former aux compétences humaines

Longtemps reléguées au second plan, les compétences dites « soft » sont aujourd’hui des leviers de performance durable. Savoir réguler un conflit, donner un feedback sans blesser, coopérer au-delà des égos ou décoder les émotions d’une équipe sont devenus des savoir-faire aussi essentiels que la maîtrise d’un logiciel ou la gestion d’un budget.

Il s’agit donc de proposer des formations à la communication non violente, à l’intelligence émotionnelle, à l’écoute active, à la médiation ou au leadership collaboratif. Pas de manière ponctuelle ou optionnelle, mais comme un socle structurel du développement professionnel.

Investir dans ces compétences, c’est préparer les équipes à traverser les zones de turbulence avec maturité, cohésion et créativité.

3/ Créer des espaces d’expression

Dans de nombreuses entreprises, les émotions, les désaccords ou les ressentis sont tus — ou s’expriment de manière indirecte, par la démotivation, le turnover ou le silence pesant. Pour réhumaniser, il faut offrir des lieux légitimes à la parole. Cela peut passer par la mise en place de cercles de parole réguliers, de questionnaires anonymes, de groupes d’amélioration continue, ou encore de temps collectifs de respiration où chacun peut partager, en sécurité, ce qu’il vit et ce qu’il observe.

Ces espaces ne sont pas de simples soupapes. Ce sont des capteurs puissants de signaux faibles, des vecteurs de régulation émotionnelle, et souvent des sources d’innovation insoupçonnées. Ils permettent à chacun de sentir que sa voix compte, et que l’organisation se construit aussi à partir du réel vécu.

4/ Réaffirmer la finalité humaine de l’entreprise

Produire, croître, générer du chiffre d’affaires : oui, mais au service de quoi ? Pour quel impact dans la vie réelle des clients, des collaborateurs, des partenaires, de la société ?

Réhumaniser passe par un retour à la finalité. Clarifier pour qui l’on travaille, pourquoi on existe, quelle amélioration concrète on souhaite apporter au monde. Ce travail de sens ne doit pas rester cantonné au manifeste d’entreprise ou aux discours inspirants : il doit infuser les décisions quotidiennes, les priorités, les arbitrages.

Une entreprise qui remet l’humain au centre de sa raison d’être devient plus alignée, plus attractive et plus résiliente. Elle s’inscrit dans une économie du sens, non du cynisme.

5/ Humaniser la relation client

Beaucoup d’expériences clients sont devenues frustrantes, déshumanisées. Pourtant, c’est souvent dans les moments de contact humain que se crée la fidélité, la confiance, l’émotion positive.

Réhumaniser, c’est s’assurer que, même si des outils digitaux sont en première ligne, un relais humain est toujours possible : une voix chaleureuse, une posture d’écoute, une réponse personnalisée, une flexibilité dans la gestion des cas particuliers.

Ce sont ces détails, cette qualité de présence, qui créent de la différence sur des marchés saturés. Une entreprise capable d’offrir une relation sincère, respectueuse et incarnée dans l’expérience client gagne un avantage concurrentiel fort — et souvent durable.

La complémentarité homme / IA

Il ne s’agit pas d’opposer l’humain à la machine. Il s’agit de cohabitation intelligente. L’IA pour les tâches répétitives, les prédictions, les suggestions. L’humain pour les arbitrages sensibles, les situations de tension, la relation longue.

Ce duo bien géré permet de libérer du temps pour la relation, au lieu de l’engloutir dans la technique.

Dans ce cadre, les dirigeants ont un rôle essentiel à jouer. Ils doivent incarner la posture humaine dans un monde technologique, défendre le lien, la nuance, la lenteur quand c’est nécessaire. Ils doivent devenir les garants de la santé psychique et relationnelle dans l’entreprise.

C’est en cela qu’ils deviennent des leaders d’humanité, pas seulement de performance.