Un entrepreneur souhaitant créer son business ne peut pas se passer d’un site internet performant. Indispensable pour faire connaître ses produits et toucher de nouveaux prospects, la présence d’une entreprise en ligne demande une certaine préparation. Il est indispensable de prendre en compte plusieurs éléments essentiels lorsque l’on souhaite lancer un site internet à vocation commerciale. Quels sont les principaux points à considérer pour réussir son projet ? En plus de nos conseils, vous retrouverez une sélection d’articles tirée du nouveau guide digital de 1&1, pour vous accompagner dans la réussite de votre projet en ligne.

Hébergement et nom de domaine

Le choix du service d’hébergement est la première décision à prendre. Un serveur dédié est indispensable pour développer un projet d’ampleur mais se révèle plus coûteux. Une solution moins onéreuse est d’opter pour un serveur mutualisé. Un hébergement Cloud est également possible, à conseiller pour les sites au trafic variable (service de location saisonnier par exemple). Quant au nom du site, il est recommandé d’opter pour quelque chose de simple reflétant votre secteur d’activité. Acheter les noms de domaine connexes est une sécurité supplémentaire pour éviter d’être « parasité » plus tard par un concurrent ou une tierce personne. On notera enfin la possibilité de racheter un site internet déjà existant.

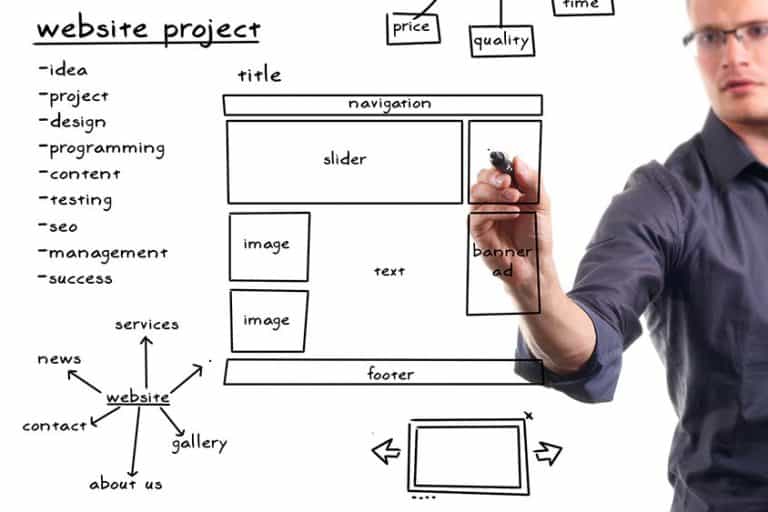

Apparence et contenu

Un site est une vitrine commerciale à partir de laquelle chaque internaute se fera au premier coup d’œil un avis sur l’entreprise. Il doit donc être sobre et fonctionnel. La simplicité est de mise, avec des visuels pertinents et un panier bien conçu. Une phase de test est obligatoire pour optimiser la navigation et faciliter le processus d’achat. On évitera les logos et gadgets inutiles pour miser sur des services efficaces comme un moteur de recherche et des recommandations d’achat. Une fois que l’apparence du site est définie, reste à déterminer comment l’alimenter. La question du contenu est très importante : un site peu mis à jour ou sans actualité sera rapidement délaissé par les visiteurs. Un contenu actualisé chaque semaine, avec des photos et des vidéos de qualité, s’impose dans tous les cas. On évitera toutefois de surcharger les pages pour éviter tout problème de chargement et d’affichage. Pour augmenter davantage la rapidité de chargement de vos pages, pensez à la compression des images.

Gestion client et webmarketing

La gestion de la relation client (ou CRM) est essentielle. Il s’agit de mettre en place une méthode de conversion des clients occasionnels en clients réguliers. Pour cela, il est bon de gérer sa boutique en ligne avec des outils performants. Un site de e-commerce ne peut fonctionner qu’avec une gestion rigoureuse des clients comme des prospects. Une stratégie de webmarketing doit aussi servir à faire connaître le site. Avec 900 millions de visiteurs quotidiens, Facebook est une plateforme incontournable. Grâce au gestionnaire de publicités du réseau social, il est possible de réaliser facilement des campagnes publicitaires ciblées pour accroître la notoriété de son site. Voici les différentes étapes pour réussir vos publicités Facebook. Relayer de manière pertinente le contenu proposé en ligne sur les réseaux sociaux est crucial pour générer du trafic sur un site récemment lancé.