Jean-Emmanuel Rodocanachi, Président du Groupe Grandir, Les Petits Chaperons Rouges, nous raconte comment son concept, issu d’un constat fait aux États-Unis, s’est imposé en France. D’une entreprise partie de rien, elle représente aujourd’hui plus de 10 000 salariés et ne cesse d’évoluer notamment au travers d’une digitalisation en phase avec la réalité.

D’où est venue l’idée des Petits Chaperons Rouges ?

L’histoire est toute simple. J’ai passé les années 90 aux États-Unis où j’évoluais dans le secteur de la santé et de l’éducation. A la fin de ces années, j’ai rencontré le dirigeant d’une entreprise américaine qui s’appelle Bright Horizon Family Solutions, le pionnier américain des crèches d’entreprises, qui avait inventé le concept là-bas. Il construisait des crèches, non loin de chez les employeurs, pour permettre à leurs salariés de mieux concilier la vie familiale et professionnelle, ce que les anglosaxons appelle le « Work Life Balance » (équilibre de vie de travail, ndlr). En rencontrant cette entreprise dont le siège est à Boston, je me suis dit que le concept était génial. À l’époque je me demandais si je rentrais en France et surtout « pour faire quoi ? ». Cela a été le coup de foudre !

En quoi le marché français était-il mâture pour y développer les crèches d’entreprise ?

À l’époque, il manquait 7 à 800 000 places de crèches en France. Sociologiquement la population avait évolué et en 20 ans on était passé à près de plus de 80 % des femmes en âge d’avoir des enfants qui travaillaient. Le besoin commençait à naître dans les années 2000 d’avoir un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. D’autres tendances étaient enclines à favoriser le développement de ce secteur comme les familles recomposées ou monoparentales. En signal faible, le nombre de familles qui avaient besoin d’aller travailler ou de renforcer leur pouvoir d’achat augmentait, les deux membres parentaux de la famille devaient travailler et il fallait donc une place en crèche. Finalement, tout un tas d’évènements faisaient, en termes de timing, penser à ce qu’avaient vécu les États-Unis quelques années auparavant.

Comment s’est passé le lancement ?

Nous sommes alors fin 1999 et je rentre en France à la fin de l’année 2000. Je m’associe avec une psychologue spécialiste de la petite enfance, avec laquelle je travaille encore 20 ans plus tard car elle est la déléguée générale de la fondation d’entreprise, et avec un architecte qui avait une bonne connaissance dans le domaine architectural de l’enfance. Nous décidons donc de lancer l’entreprise en septembre 2000, nous trouvons le nom et allons voir la ministre de la famille de l’époque, Ségolène Royal ainsi que la présidente de la CNAF (Caisse nationale des allocations familiales, ndlr) qui est l’autorité de tutelle des crèches en France, Nicole Prud’homme.

Nous les convainquons à l’époque de la nécessité d’ouvrir le secteur, alors exclusivement municipal ou associatif, aux sociétés privées. Bien évidemment, nous souhaitions avoir les mêmes exigences en termes de règles, devoirs, réglementations, diplômes et taux d’encadrement. Il s’agissait alors de réduire considérablement les listes d’attente comme ce qui s’était passé alors aux États-Unis et en Angleterre. Cela permettait de laisser accès à des centaines de milliers de famille à un mode de garde de qualité avec de vrais projets éducatifs. Les crèches présentent l’avantage d’être plus sécurisantes et qualitatives pour les familles car l’accueil collectif d’une équipe pluridisciplinaire est plus sécurisant qu’une garde avec un adulte seul. Il y avait alors une réelle demande de la part de l’état de professionnaliser la garde d’enfants. Nous décidons alors de monter un groupe de travail et de voir où nous mène notre réflexion.

Quelle a été la suite ?

En avril 2003, lors de la conférence de la famille, deux grandes mesures ont été annoncées : la mise en place de PAJE (prestation d’accueil du jeune enfant) qui permet aux caisses d’allocations familiales de financer des familles pour la garde de leurs enfants à domicile ou à l’extérieur. Forts de cela, à l’été 2004, nous ouvrons la première crèche interentreprises en France à Orly, à côté de Rungis, dans une zone d’activité tertiaire. Il y avait alors de grandes entreprises présentes comme Danone ou encore Corsair. Cette crèche de 55 places était dotée d’un grand jardin. D’entrée de jeu une quinzaine d’entreprises, de toutes tailles, se sont manifestées pour leurs salariés.

En même temps des agents de l’État tels que les douanes d’Orly ou les agents du Conseil Général ont également souhaité y réserver des places. Petit plus, une collectivité, Chevilly-Larue, a souhaité travailler avec nous. En effet, en regardant où travaillaient les habitants de la commune inscrits sur la liste d’attente, elle s’était aperçue que de nombreux administrés travaillaient sur cette zone et donc qu’il serait judicieux de réserver des places près de leur lieu de travail situé en dehors de sa commune. Au final, nous avons eu lors de notre tour de table des employeurs du privé, des agents du public et des habitants d’une ville, nous étions donc déjà dans un modèle hybride. Cela montrait clairement que la problématique de la garde était nationale et partagée par tout le monde.

Comment se sont passées les autres ouvertures ?

Forts de ce statut de pionnier des crèches d’entreprise en France, nous avons commencé à nous développer sur cet axe des crèches d’entreprises et très rapidement en début 2005, la ville de Paris nous a sollicités sur un appel d’offres de délégation d’une de leurs crèches en nous disant « Nous avons entendu parler de vous et généralement lorsque l’on délègue ce sont des associations qui répondent ». Nous avons remporté cet appel d’offre et nous avons été le premier gestionnaire privé en France à gagner la gestion d’une structure municipale en délégation de service public. Au début, nous étions partis sur le fait d’implanter les crèches sur des zones d’activité non loin des entreprises mais, chemin faisant, nous nous sommes aperçus qu’il y avait une forte demande pour de la proximité près des lieux d’habitation. De nombreuses familles, notamment en zone urbaine, ne souhaitaient pas forcément prendre le métro, le RER ou faire du transport avec leurs enfants d’un ou deux ans. Assez rapidement, nous avons ouvert des bureaux à Lyon et Marseille et nous avons commencé à nous implanter sur ces zones. Forts de cette réflexion, nous avons commencé à ouvrir des crèches d’entreprise dans les villes notamment celle de la première et la deuxième couronne parisienne et Intramuros dans la capitale, partout où il existait une forte concentration d’habitation.

Avez-vous eu d’autres changements ?

Un phénomène est arrivé fin des années 2000 qui s’appelle les micro-crèches. C’était au départ un pilote lancé par le gouvernement qui disait qu’il fallait apporter un mode de garde dans les zones plus rurales car les demandes en terme de places étaient plus limitées : il n’y avait pas besoin d’implanter des crèches de 50 places mais plutôt des modules plus agiles de 10 places. En réalité, cela n’a pas pris du tout dans ces zones mais de nombreux entrepreneurs sociaux ont lancé des micro-crèches en centre-ville, en louant des locaux au pied des immeubles et en les transformant en crèches. Cela a très fortement pris en milieu urbain. Nous ne nous étions pas spécialement penchés sur cette forme de crèches mais nous avons été approchés par un groupe qui s’appelait « Crèches et Malices » qui avait développé un joli réseau d’une cinquante de micro-crèches car nous partagions la même organisation et le même projet éducatif. Nous avons décidé de les reprendre et nous nous sommes lancés dans cette troisième voie vers 2010.

Que s’est-il passé après ce troisième développement ?

Depuis 10 ans, nous avons finalement développé les trois voies et, aujourd’hui, notre capacité d’accueil de jeunes enfants est de plus de 12 000 places, dont un peu plus de 1 500 places en micro-crèches sur 150 structures, 7 000 places en crèches d’entreprise (60 % de l’activité, ndlr) et 3 500 en délégations de services publics. Nous faisons une croissance à deux chiffres depuis 20 ans et le groupe est passé d’1 million de CA en 2005 et d’une dizaine de salariés à 240 millions en 2020 et plus de 5 000 salariés rien qu’en France. Le phénomène des micro-crèches n’est pas à négliger car c’est celui qui possède la plus forte croissance et nous avons pu ainsi ouvrir de nombreuses crèches de proximité. Le succès s’explique aussi car ce sont des crèches très cocooning qui allient proximité et facilité.

Peut-on encore se développer dans le domaine ?

La part de marché du secteur privé des crèches est passée de 0 à 15 % en l’espace de 20 ans et le réservoir de croissance reste considérable. Près de 800 000 familles sont toujours en liste d’attente, et seulement 2 à 3 % des employeurs français, qu’ils soient privés ou publics, réservent des places de crèches pour leurs salariés. Nous avons ainsi ouvert au cours des 3 dernières années près de 50 structures par an, et le potentiel reste considérable (le secteur privé est le plus dynamique en la matière). Il ne faut pas oublier également que les villes gèrent encore 65 % des crèches en France, et que la tendance à l’externalisation est de plus en plus forte. Tout comme sur le marché des cantines scolaires, le durcissement des normes les incitent à externaliser de plus en plus la gestion de leurs crèches auprès de professionnels de la petite enfance comme Les Petits Chaperons Rouges. Pour accompagner cette hyper croissance, il faut donc structurer l’ensemble des fonctions du groupe, que ce soit au niveau opérationnel, ressources humaines (notamment recrutement ou gestion des talents) ou financier. Nous investissons donc des montants très significatifs chaque année à la fois en moyens humains et en outils pour nous structurer et nous consolider. Nous sommes en train d’opérer notre transformation digitale, qui s’avère primordiale pour continuer à croître sereinement et mieux servir nos familles et nos équipes.

Quel est votre avantage concurrentiel aujourd’hui ?

Il existe un phénomène nouveau qui est bénéfique pour nous et qui est la taille de notre réseau. Nous sommes présents dans plus près de 60 départements et dans tous les pôles économiques car qui dit pôle, dit en général habitations à côté. Ce qui est assez intéressant c’est que quand vous maillez le territoire, votre concept de crèches d’entreprises au pied des bureaux perd de sa pertinence. En réalité, nos grands-comptes qui représentent 40 – 50 % du CAC40 et du SBF120, nous disent : « J’ai 25 établissements en France, montrez-moi la qualité de votre maillage autour des lieux d’habitation des familles ». La plupart du temps, nous sommes capables de proposer à l’ensemble de leurs familles un établissement situé à moins de 10 minutes de leur domicile. Cette qualité du maillage nous donne un avantage concurrentiel considérable car les familles vont choisir la crèche qui leur plaît le plus en visitant les structures ou en regardant si elle est proche de leur domicile, de leur lieu de travail, ou, si les parents sont séparés à mi-chemin. Ils choisissent la plus pratique pour eux et nous faisons matcher l’offre et la demande dans la structure. On a créé cette offre réseau avec nos 450 structures en France et un maillage qui colle aux besoins des familles et cela représente une barrière à l’entrée colossale. Cela s’est construit au fil de l’eau et c’est vrai que nous ne l’avions pas anticipé au départ.

Comment vous développez-vous aujourd’hui ?

A 90 %, hormis les micro-crèches, notre réseau s’est constitué de façon organique, nous permettant d’offrir une ergonomie architecturale et pédagogique partout en France. Un atrium de jeu central qui donne sur le bureau de la directrice quand vous arrivez qui donne lui-même sur une salle de jeux et de peinture, sur une salle d’éveil des sens et sur les trois secteurs (moins d’un an, de deux ans et de trois ans) et tout cela avec au moins un minimum de couleurs. Notre ambiance se veut très lumineuse.

Nous désirons que toutes les pièces communiquent entre elles ainsi que sur l’atrium. Cette disposition offre une très grande fluidité avec des codes couleurs et une qualité des matériaux qui fait que vous reconnaissez une crèche les Petits Chaperons Rouges dès l’entrée. Cela donne un avantage sur les concurrents qui se sont construits essentiellement en croissance externe ou qui sont issus de la fusion d’une dizaine de réseaux de taille moyenne. Je trouve, en effet, que dans notre cas, cela facilite la mobilité de nos équipes et de nos professionnels d’une crèche à l’autre car ils ne sont pas perdus en changeant de crèche, ce qui est favorable à la gestion des carrières et la mobilité.

Il en est de même pour les familles qui retrouvent la même typologie de crèche quand ils ont des mutations de poste et qu’ils doivent trouver une place de crèche pour leurs enfants. Cela aide également au niveau du déploiement de tout ce qui touche à la sécurité ou encore au sanitaire, par exemple, afin qu’il s’effectue de manière plus efficace. Tous les 5 ans, nous cherchons à faire évoluer notre concept et notre charte architecturale : nous sommes passés d’un sol souple avec des couleurs vives à un sol semblable à du parquet, qui donne un esprit plus cozy et plus zen. Tout cela évolue en fonction des dernières découvertes scientifiques (comme les neurosciences notamment) et les recherches des pédagogues de la Petite Enfance.

Quelles ont été les plus grandes difficultés rencontrées ?

Il y en a eu un paquet ! La chance que nous avons eue c’est que nous n’avons jamais fait de grosses erreurs stratégiques. Nous avons toujours géré en bon père de famille et nous étions assez prudents dans nos choix. Quand nous avons testé une innovation, nous l’avons réalisée dans des clusters et nous avons fait des pilotes avant de la déployer à l’échelle nationale, que l’on parle d’innovation organisationnelle ou pédagogique notamment. Sinon, les difficultés il y en a plusieurs.

La première c’est que quand vous rencontrez une croissance comme la nôtre, l’équipe de départ n’est pas celle d’aujourd’hui. Forcément, certains salariés vont croître et grandir avec l’entreprise alors que d’autres ne se retrouvent pas dans la nouvelle taille et la nouvelle organisation. Le fait d’avoir un accès direct au patron n’est pas le même quand nous gérons 5 000 salariés en France et 5 000 à l’étranger que quand nous étions tout petits. Vous ne pouvez plus avoir le même accès à lui qu’avant et puis vous avez un n-1 et n-2, ce qui peut ne pas vous plaire. Arriver à faire grandir l’équipe de départ avec l’organisation représente un vrai challenge et heureusement cela passe par des arrivées de personnes extérieures. Elles ne vont pas d’ailleurs être forcément expertes du domaine de la petite enfance, mais elles vont apporter une expertise différente et nouvelle dont nous avons besoin pour nous renouveler et nous réinventer. Pour le fondateur, la difficulté réside dans le fait de trouver le bon équilibre entre les anciens et les nouveaux car les deux sont nécessaires au succès. Les anciens représentent la mémoire de l’entreprise et une vraie expertise. Les nouveaux apportent une réflexion « out of the box » (en dehors du cadre, ndlr) comme disent les américains et cela donne un prisme et une vision différente. C’est un subtil mélange entre les deux qui fait que tout fonctionne.

Quels sont vos autres défis ?

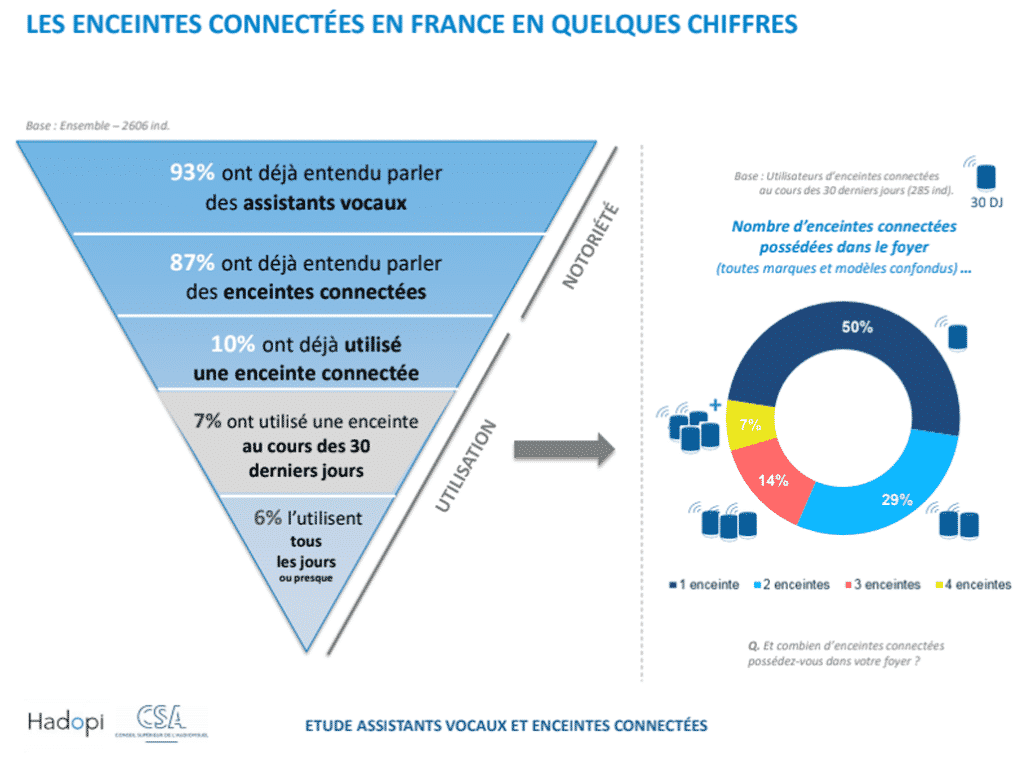

La transformation digitale représente un vrai challenge et elle ne s’effectue pas d’un claquement de doigts. Ce sont d’énormes pans du budget et cela prend du temps à déployer et à implémenter. Cela vient perturber les méthodes de travail des équipes mais cela apporte quelque chose qui est unique et nécessaire pour l’avenir c’est-à-dire que c’est une data fiable en un seul point qui est modélisable. Je m’explique : dans de nombreuses entreprises, la data arrive de multiples points différents et ensuite elle est copier-coller d’un service à l’autre. Mais, il faut prendre en compte que la donnée bouge tous les jours et lorsqu’un service l’utilise elle est déjà périmée quelque part. L’une des forces est d’avoir les données en temps réel. Notre challenge était donc que la data soit centralisée en un seul point et que quand, par exemple, on veut faire une formation, on puisse savoir exactement qui sont les salariés dans chacune des crèches. Avant, on réalisait un export et, quand on faisait la recherche, il y avait peut-être une salariée qui était partie en congé, une nouvelle qui était arrivée… En résumé, pour 80 % on touchait les bonnes personnes et 20 % les mauvaises. Dans la digitalisation, nous avons donc voulu aller au bout de l’exercice

La qualité représente-t-elle un défi ?

Oui bien sûr ! Il s’agit avant tout de faire croître et d’industrialiser l’entreprise pour que les process soient au rendez-vous et que la qualité puisse être supérieure et uniforme. Je vais vous donner un exemple : souvent quand une boîte grandit, il y a plein d’établissements et on a tendance à être moins regardant sur la qualité. Quand vous avez une seule crèche, il est, en effet, facile de regarder les détails comme l’affichage et la signalétique alors que quand vous en avez 450, il faut se reposer sur des strates intermédiaires que sont les directrices entre autres pour assurer cela. Prenons un autre exemple concret où process et qualité doivent être présents. Lorsque nous avions 20 ou 30 crèches, nous avions des exercices d’évacuation tous les ans ou bien nous devions nous assurer que les extincteurs avaient bien été vérifiés par l’entreprise en charge, comme à présent. Dans l’ancienne manière de s’en assurer, c’était dans la to do list de la directrice pour que ce soit fait 1 fois par an. Aujourd’hui, notre service Hygiène Sécurité Environnement met en place des campagnes d’exercices plusieurs fois dans l’année pour préparer les équipes. Pour que cette industrialisation se fasse efficacement, il reste nécessaire d’avoir des bons relais managériaux intermédiaires, d’avoir des directives très claires et des tableaux de reporting performants. Cela représente un vrai challenge.

Contribuez-vous à l’amélioration de votre secteur ?

Nous avons travaillé avec SGS ICS, leader dans le domaine de la certification, et élaboré avec eux un des premiers référentiels de certification de service du domaine de la Petite Enfance. Nous sommes le premier groupe privé d’entreprise de crèche certifié en France et nous avons fait valider notre référentiel par les pouvoirs publics, la CAF, les parents, les services de la PMI avec plus de 130 points de contrôle. Notre référentiel est public et en libre accès car je pense que, pour qu’un secteur d’activité s’améliore, il faut se serrer les coudes et partager : nous l’avons fait valider par la COFRAC pour qu’il devienne une référence officielle, accessible au monde entier. Aujourd’hui, nos crèches ont cette certification « Crech’expert » et les auditeurs externes de SGS viennent chaque année contrôler les crèches. Ils relèvent les éventuelles non-conformités, celles mineures ou majeures et vous laissent un délai pour corriger vos non-conformités. A défaut, vous perdez votre certification. C’est une manière de faire vérifier par un œil externe la qualité.

Qu’est-ce qui vous rend le plus fier ?

Ce qui m’apporte le plus de fierté au bout de 20 ans, c’est d’abord mes salariés car nous sommes partis à quelques-uns et aujourd’hui nous sommes 10 000 partout dans le monde et il reste satisfaisant de penser que nous faisons vivre autant de familles. Ensuite, c’est de me dire que nous avons eu près de 200 000 familles qui nous ont confié leurs enfants, en crèche ou en école maternelle. En effet à l’étranger, nos structures accueillent des enfants de 0 à 6 ans.

Quelles vont être les conséquences de la crise du COVID ?

La crise de l’épidémie de coronavirus fait que nous basculons dans un monde où les salariés et les familles vont nous challenger encore plus sur la quête de sens et la qualité. Ce sont des éléments sur lesquels nous sommes en train de travailler dans l’optique de la réouverture des structures qui va être très progressive dans les mois qui viennent. Il faudra être au contact et proche des familles et des salariés !

« La transformation digitale représente un vrai challenge et elle ne s’effectue pas d’un claquement de doigts. Ce sont d’énormes pans du budget et cela prend du temps à déployer et à implémenter.«

Jean-Emmanuel Rodocanachi, Président Groupe Grandir

Quel sont vos conseils pour ceux qui VOUDRAIENT entreprendre ?

- Déjà entreprendre c’est génial ! Entreprendre cela veut dire qu’il faut de tout pour faire un monde et il y en a qui sont à l’aise pour le salariat et c’est la majorité des personnes sur la planète. Et il y en a d’autres que cela dérange et qui ne s’en satisfont pas et qui ont besoin d’entreprendre et d’être leur propre patron. Cela s’adresse à des gens qui ont un tempérament fondamentalement optimiste car que ce soit au début ou au moment où elle grandit, votre job au quotidien c’est de gérer les difficultés. Votre job c’est de gérer 5 sujets chaque jour urgents et importants où les équipes appellent au secours et personne d’autre va le faire à votre place. Si vous êtes pessimiste vous n’y arriverez pas !

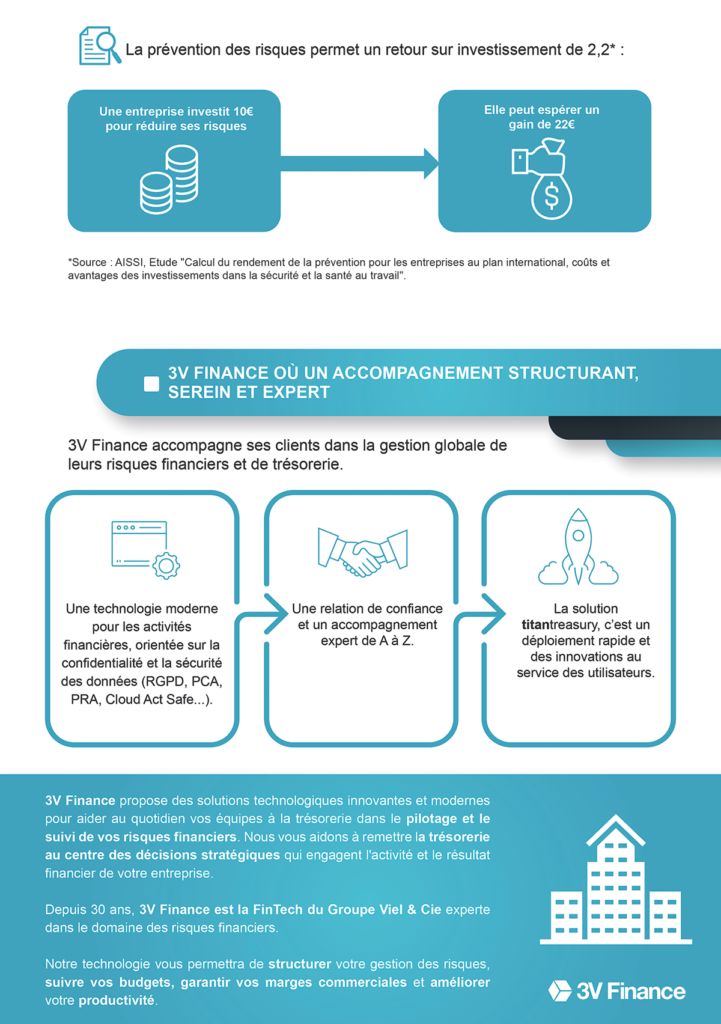

- Avoir une vraie appétence au risque. Si vous n’êtes pas capable de prendre des risques et si la seule chose qui vous préoccupe c’est votre PEA, l’entrepreneuriat n’est pas fait pour vous. Il ne faut pas avoir peur de se prendre des gamelles et d’y retourner et de recommencer parce que c’est un parcours du combattant. Et pas dans la création d’entreprise ou dans l’accès au fond d’amorçage car je pense que la France est extrêmement bien outillée par rapport aux autres pays. Nous avons fait en 20 ans des progrès phénoménaux là-dessus.

- Il y a aussi être multifonctions : trouver le bon concept, le décliner dans un business model qui tient la route, lever des fonds, être capable d’avoir des clients, engranger la machine, la rentabilité, avoir une vraie vision pour sa boîte à moyen terme.

- Avoir une vraie vision sociétale car le monde de demain sera encore plus sur le juste équilibre entre l’économique et le social, cela veut dire que la pérennité et la performance économique sont essentielles dans une entreprise mais à condition que cela vienne aussi nourrir l’innovation sociale, la vision sociétale de la boîte, le pourquoi on est là, comment on donne du sens. La génération Z ne rejoint plus une boite sans savoir ce que l’on fait pour la société. Un entrepreneur demain encore plus qu’hier devra trouver cet équilibre. C’est pourquoi nous avons été l’une des premières entreprises ETI à l’été 2019 à insérer notre raison d’être dans nos statuts qui est de « contribuer pas à pas à l’éveil des nouvelles générations » alors qu’à l’époque il n’y avait que 2 – 3 grands groupes qui le faisaient.

- Il faut être capable de tout faire. Dans les années 1990, Guy Kawazaki qui était chez Apple, lors d’une conférence a répondu à un un entrepreneur qui lui demandait s’il existait des entreprises qui aidaient à l’écriture du Business plan. « Si vous êtes entrepreneur et que vous n’êtes pas capable d’écrire vous-même votre business plan, c’est peut-être que vous vous êtes trompé de voie ». Pour moi, il faut être capable de partir d’une page blanche et d’être extrêmement curieux. Il faut être capable de trouver dans d’autres secteurs d’activités et de dupliquer dans le vôtre des bonnes idées. Il faut être à l’écoute de tout. C’est une sorte d’ouverture d’esprit et de remise en question permanente et dans un tel parcours du combattant il faut avoir le cœur bien accroché.