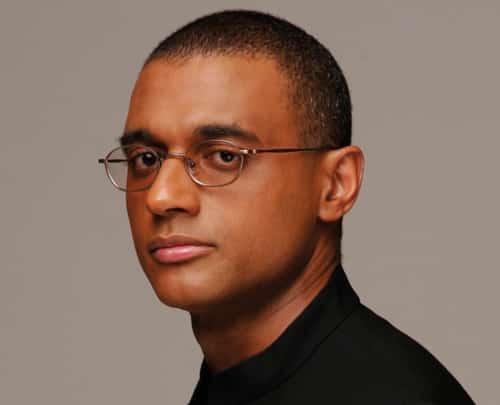

Olivier Laouchez, co-fondateur du groupe média Trace, spécialisé dans les musiques urbaines et les célébrités sportives et qui s’impose petit à petit à l’international, nous répond en exclusivité

Comment êtes-vous arrivé à la création d’entreprise ?

Question de tempérament et de personnalité. J’ai toujours été chef de classe à l’école ! J’aimais la notion de leadership. J’ai créé un journal au lycée qui se vendait très bien ! Quand j’étais étudiant, j’ai fait des stages en entreprise et j’avais beaucoup de mal à accepter des organisations hiérarchiques. Je me disais donc que, dès que je le pourrai, je ferai en sorte que mon supérieur hiérarchique, ce soit moi !

Vous avez créé votre première entreprise juste après vos études ?

Des amis avaient le projet de monter une chaîne de télévision pirate en Martinique. Je sentais qu’il y avait un véritable marché pour une chaîne privée à l’époque où il y avait encore un monopole de la télévision publique. J’ai donc décidé de me lancer avec eux. Parallèlement à cela, j’ai créé une société de production qui est devenue le plus gros producteur de clips aux Antilles. Puis, pour gagner de l’argent, j’ai monté une société d’ingénierie financière spécialisée dans la défiscalisation. L’argent que j’ai gagné dans la finance, je l’ai réinvesti dans la chaîne de télévision. Et nous avons créé Antilles Télévision (ATV), la première chaîne privée autorisée par le CSA aux Antilles. J’ai ensuite pris la direction du label musical Secteur Ä qui produisait des artistes urbains à partir de Sarcelles.

Justement, que vous a apporté cette expérience entrepreneuriale ?

En arrivant des Antilles, je ne connaissais pas du tout le milieu du rap français. à la direction d’ATV, j’étais considéré comme un « jeune notable » et je me suis retrouvé plongé dans le monde du hip hop en banlieue parisienne ! Secteur Ä était alors un des labels les plus importants de cet univers. Le rap était devenu le moyen d’expression privilégié de toute une génération. La puissance des titres et la popularité des artistes pouvaient se décliner en de multiples activités. Nous avons par exemple lancé Dia, la marque de vêtements grâce aux artistes du Secteur Ä. J’ai énormément appris de cette époque et de ce milieu. J’ai pu confronter ma formation classique à l’ESCP à celle de l’ESR – l’école Supérieure de la Rue !

Quand avez-vous eu l’idée de monter Trace ?

Depuis la Martinique, j’avais étudié le modèle de développement de la chaîne de télévision urbaine américaine « BET » (Black Entertainment Television) qui est devenue une formidable success story valorisée plus de 4 milliards de dollars. J’étais même allé les voir pour leur proposer de développer leur chaîne en France et à l’international. Ils m’avaient très gentiment éconduit en m’expliquant que s’ils voulaient faire quelque chose en dehors des états-Unis, ils n’avaient pas besoin de moi !

Comment avez-vous créé Trace ?

Trace est née en 2003, suite au rachat du magazine américain Trace mag et de la chaîne de télévision MCM Africa rebaptisée Trace. Pendant un an et demi, nous avons continué à développer le magazine avant de le céder en licence à son créateur. Nous avons lancé la chaîne d’abord en France et en Afrique, puis très vite à l’international où le hip hop explosait.

Et aujourd’hui, qu’est devenue l’entreprise ?

Nous avons développé 6 versions de notre chaîne musicale dans 150 pays et avons étendu la marque dans le monde du mobile, de la radio et des événements. Nous employons plus de 50 salariés et une quinzaine de correspondants dans le monde. Cette année, nous allons faire environ 16 millions d’euros de chiffres d’affaires, et depuis 4 ans nous avons une rentabilité forte. Sur les chaînes musicales, nous sommes numéro 2 en France et leader en Afrique, Océan Indien et dans la Caraïbe. Nous avons des positions fortes en Asie, au Moyen-Orient, en Pologne et en Russie également.

Sur quoi repose votre modèle économique ?

70 % des revenus de Trace proviennent des distributeurs de télévision payante, comme CanalSat, Free ou Orange qui nous reversent une partie des abonnements. 15 % de notre chiffre d’affaires est généré par des revenus de nos licences de marque dans le mobile et la radio, et le solde de 15 % vient de la publicité. Aujourd’hui l’international représente 65 % de nos revenus. Notre business modèle est solide car il repose sur des sources de revenus multiples et sur des abonnements sous forme de contrats pluriannuels avec les distributeurs.

Comment avez-vous fait pour imposer votre chaîne française à l’international ?

Nous avons d’abord développé les meilleurs produits possibles en adaptant nos chaînes aux réalités de chaque zone géographique grâce à des versions localisées. Puis nous avons rendu accessible les chaînes par satellite dans le monde entier grâce à un partenariat avec EUTELSAT et nous sommes allés partout à la rencontre des clients pour les démarcher, en nous appuyant parfois sur des agents locaux. Enfin, nous avons eu une stratégie de pricing agressive en nous plaçant toujours un peu moins cher que nos concurrents internationaux type MTV. Nous nous sommes également beaucoup appuyés sur nos bonnes relations avec les artistes urbains dans chaque pays qui sont de fait les ambassadeurs de Trace chez eux. Et nous avons aussi monté beaucoup d’évènements terrains.

Vous avez eu beaucoup de mal à trouver des fonds ?

J’ai galéré en France pendant 4 ans pour trouver le financement nécessaire ! J’ai présenté mon projet à des dizaines de fonds d’investissement, de banques, des industriels… Tout le monde trouvait l’idée super, mais personne n’osait prendre le risque d’investir. Pourtant sur le papier, j’avais tout ce qu’il fallait : une expérience réussie en télévision (ATV), en musique (Secteur Ä), une formation de gestionnaire grâce à l’ESCP. Mais manifestement ça ne suffisait pas…

Et puis un peu par hasard et par réseau grâce à Alexandre Michelin (un ami martiniquais alors directeur des programmes de CanalSat et actuel directeur Europe des contenus de MSN), j’ai rencontré à Paris un banquier de Goldman Sachs New York. Mon projet a plu à son fonds d’investissement et, après encore une année de négociation, Goldmand Sachs a fini par investir pour lancer Trace. En plus de leur argent, j’ai mobilisé ma famille et des amis de l’ESCP qui ont investi une partie de leurs économies.

Avoir Goldman Sachs comme investisseur, cela doit crédibiliser l’entreprise ?

Absolument. Il y a des centaines de projets de création de chaîne de télévision chaque année. Et les distributeurs ont tendance à faire confiance davantage à ceux qui arrivent avec un solide back up financier. La télévision est une industrie qui coûte très cher.

Goldman Sachs est-il sorti de votre capital ?

Oui, il y a un an, après être resté 7 ans dans le capital, Goldman Sachs a souhaité sortir comme le font quasiment tous les investisseurs financiers. Grâce aux bons résultats de TRACE et avec les apports de 2 fonds d’investissement (Citizen Capital et Entrepreneur Venture), de 2 banques (OBC et Caisse d’Epargne) nous avons fait un leverage management buyout qui fait que je possède aujourd’hui 1/3 du capital, le management 16,5 %, et nos 2 fonds 49 %.

Vous entamez cette année une nouvelle phase de développement qui se traduit par de nouvelles prises de risques. Pourquoi ?

Nous investissons pour pouvoir diffuser 12 chaînes en HD, proposer de nouvelles applications mobile et web de toutes nos chaînes et surtout lancer Trace Sport, la première chaîne au monde exclusivement consacrée à la vie des célébrités sportives. Nous accélérons également notre déploiement à l’international avec l’ouverture de nouveaux bureaux en Afrique et d’une filiale en Angleterre. Aussi, nous savons que ces investissements vont peser sur notre rentabilité 2011, mais nous voulons assurer les fondamentaux pour le futur. Nous serons plus solides avec des positions fortes TV + web + mobile que simplement TV, nous serons également plus forts en ayant 2 piliers éditoriaux musique + sport plutôt que seulement musique, et notre expansion internationale nous permet d’être moins dépendant de la conjoncture économique d’une zone particulière.

Vous êtes très fortement engagé en faveur des cultures urbaines. Qu’est-ce que cet engagement représente pour vous ?

Quand j’étais au Secteur Ä, j’ai pu voir à quel point cette culture urbaine, dite des banlieues, était mal exposée par les médias traditionnels voire méprisée par certains d’entre eux. J’ai donc décidé de mettre à profit mon expertise audiovisuelle pour promouvoir cette culture des jeunes. Dès cette année, nous avons pris la décision d’aller plus loin et de créer la Fondation d’entreprise Trace dont l’objectif est de contribuer à la réussite des jeunes quelles que soient leurs origines et classes sociales. Nous allons soutenir des projets qui aident des jeunes dans leur intégration professionnelle et dans leur formation.

Vous pensez qu’on peut davantage faire bouger les choses grâce à l’entrepreneuriat que par la politique ?

Je pense que beaucoup des problèmes connus par la France (violence, racisme, pauvreté, exclusion etc.) sont liés à la faible croissance économique et à l’absence d’innovation. La création d’entreprise (et donc d’emplois) contribue à apporter des solutions en dynamisant l’économie. Ils sont aussi liés au fait que, même en ayant un diplôme en poche, la jeunesse des banlieues se retrouve sans travail à cause d’une véritable exclusion. Le risque pour les plus fragiles d’entre eux est que cela finisse par mener à la délinquance. Je me bats pour faire comprendre que les différences culturelles sont une formidable richesse pour la France, alors qu’aujourd’hui elles constituent un frein pour l’accès au travail de beaucoup de jeunes. L’intégration des jeunes de banlieue dans la vie professionnelle et donc économique doit être une priorité.

De quoi rêvez aujourd’hui ?

J’ai le sentiment d’avoir beaucoup de chance : j’ai une famille, une entreprise qui se développe dans le monde entier, je voyage beaucoup et je rencontre des gens extraordinaires dans des secteurs passionnants. Par contre, je suis un insatisfait permanent : au niveau de mon business, je veux qu’on aille toujours plus vite et plus loin. Je suis conscient que pour Trace la route est encore longue mais que notre exemple contribue à apporter de l’espoir à toute une génération.

5 Conseils

- Avoir beaucoup d’empathie : Quand on aborde un RDV, il faut savoir exactement ce qu’on en attend, tout en se mettant à la place de celui que vous aurez en face et qui n’a pas forcément le même agenda ou les mêmes intérêts que vous. Ceci est d’autant plus important quand on travaille à l’international où les gens n’ont pas la même culture que soi.

- Voyager, sortir de France : Tout n’a pas été inventé ici. Pour trouver de bonnes idées, il faut savoir sortir de la France.

- Savoir qu’il n’y a pas de deals parfaits. Parfois pour avancer vers ses objectifs il vaut mieux accepter des compromis… mais sans aller jusqu’à la compromission.

- Bien négocier ses contrats : Quand les problèmes arrivent il est trop tard pour rediscuter ses engagements contractuels. Alors il faut prendre le temps de bien négocier avant de signer un contrat et bien réfléchir à tous les cas de figure qui pourraient se produire.

- Si possible, ne pas créer son entreprise avant d’avoir un premier client : Il est possible de signer des contrats pour une entreprise en cours de constitution. Cela permet de ne pas avoir à payer les charges de lancement de l’entreprise avant d’avoir été payé par le client.