Son intégration reste un défi complexe pour de nombreuses organisations. Entre investissements initiaux, contraintes organisationnelles et résistances internes, le passage à un modèle plus responsable ne se fait pas sans obstacles.

Un investissement initial qui freine encore de nombreux dirigeants

Le principal frein à l‘adoption du RSE réside dans la perception des coûts. La mise en place d’une démarche implique souvent des dépenses importantes, qu’il s’agisse de moderniser des infrastructures, d’opter pour des matières premières plus durables ou encore de revoir l’ensemble d’une chaîne d’approvisionnement. Pour des entreprises soucieuses de rentabilité à court terme, ces investissements peuvent sembler excessifs.

Dans l’industrie agroalimentaire, par exemple, la transition vers des emballages recyclables ou biodégradables entraîne un surcoût initial. Le groupe Bel, qui a revu la conception de ses emballages pour limiter l’utilisation de plastique, a dû repenser sa logistique et sa production. Cet effort a certes nécessité des ressources supplémentaires mais il s’est révélé payant sur le long terme. L’enjeu est donc de démontrer que la RSE n’est pas une simple charge, mais un investissement stratégique.

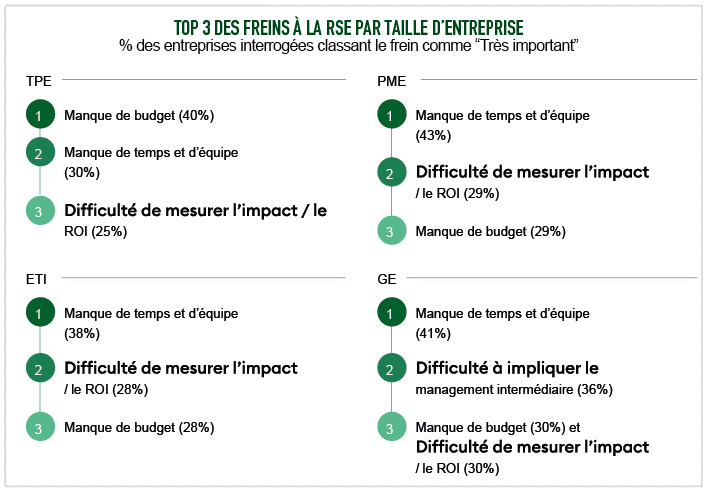

Une adaptation plus complexe pour les PME

Si les grands groupes disposant de moyens financiers et humains pour structurer leur transition, les petites et moyennes entreprises se heurtent à des difficultés spécifiques. Le manque de ressources internes, la nécessité de gérer les priorités plus urgentes et la complexité des démarches administratives freinent leur engagement dans la RSE.

Dans une PME, la gestion quotidienne est souvent accaparée par la recherche de clients et l’optimisation des coûts. L’intégration de pratiques responsables peut alors apparaître comme secondaire. Pourtant, certaines entreprises ont démontré qu’il était possible de concilier engagement et performance.

L’accès aux financements constitue un autre frein important. Si des dispositifs existent, comme les prêts verts, les subventions publiques ou les fonds spécialisés dans l’investissement à impact, beaucoup de PME ne savent pas comment en bénéficier. Un accompagnement spécifique est souvent nécessaire pour identifier ces opportunités. Des réseaux comme la French Tech ou le label Entreprise Engagée pour la Nature permettent aux entrepreneurs de s’entourer d’experts et de partager les meilleures pratiques.

Les contraintes réglementaires ajoutent également une couche de complexité. Le respect des normes environnementales et sociales exige un suivi administratif parfois lourd, que certaines petites structures peinent à assumer. Pour faciliter cette transition, des initiatives émergentes, comme l’autodiagnostic RSE proposé par Bpifrance, qui permet aux PME de structurer leur démarche sans mobilisateur de ressources disproportionnées.