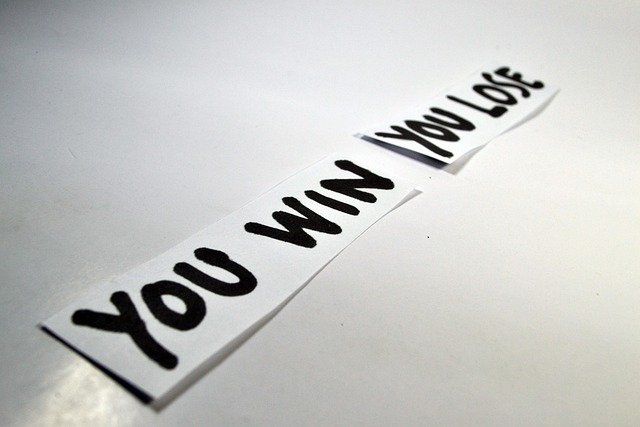

Perdre n’est jamais agréable. Dans l’esprit entrepreneurial, l’échec ressemble souvent à une rupture brutale, à une exposition personnelle ou à une chance envolée. Pourtant, perdre peut être plus qu’un simple incident à surmonter. C’est une posture stratégique à part entière. Ceux qui apprennent à encaisser sans s’effondrer, à lire la défaite comme un signal utile, construisent une résilience active. Ils gagnent en acuité, en lucidité et en capacité d’ajustement. Dans un écosystème saturé de projets et d’initiatives, la faculté à convertir la perte en levier différenciateur distingue les plus agiles. Savoir perdre, c’est développer une forme d’intelligence tactique qui nourrit les décisions les plus fortes.

L’échec comme levier d’apprentissage

Les trajectoires spectaculaires cachent toujours des revers initiaux. Chaque réussite contient des épisodes effacés de la mémoire collective. L’échec agit comme un révélateur : il expose les zones floues du modèle, les choix discutables, les limites de la structure. Les fondateurs d’Airbnb ont rencontré des refus en série, des tentatives sans impact et des mois d’errance stratégique. Au lieu d’abandonner, ils ont décomposé chaque retour, cherché la cause des dysfonctionnements et utilisé la friction comme matière d’ajustement. L’analyse patiente des refus a débouché sur une version plus convaincante du produit et un discours plus clair. Ce travail méthodique a posé les fondations de leur redécollage. L’échec n’est pas une impasse mais un instrument d’éclairage stratégique.

La discipline du recul stratégique

La perte appelle souvent une réaction vive, une volonté immédiate de compenser. Pourtant, ce réflexe peut détourner de l’essentiel. Le recul stratégique commence par l’acceptation du déséquilibre. Il consiste à regarder le tableau global, à distinguer l’épuisement ponctuel d’une ligne faible dans l’architecture. Le dirigeant qui maîtrise ce décalage prend des décisions structurantes au lieu de colmater. Il redéploie ses ressources sur des axes porteurs, repositionne son offre ou change de cible. Cette posture active de recul transforme une difficulté en opportunité d’ajustement. Elle limite les pertes futures, rend l’organisation plus réactive et inscrit l’action dans un horizon plus large. Le choix de ne pas réparer à tout prix permet parfois de relancer autrement.

La résilience, moteur des audacieux

Résister aux impacts sans se vider de son énergie distingue les fondateurs qui avancent malgré tout. La résilience ne repose pas sur l’endurance brute. Elle s’appuie sur la capacité à transformer l’épreuve en ressort. Sara Blakely, créatrice de Spanx, a dû composer avec des retours négatifs en boucle. Elle n’a pas cherché à convaincre de force. Elle a modifié son approche, reconfiguré ses circuits et adapté ses arguments. La perte est devenue une source d’invention. Cette manière de rebondir, non par défi, mais par lecture fine de l’environnement, renforce la pertinence des choix. La résilience donne du rythme au progrès. Elle permet de maintenir l’élan, même quand les résultats immédiats ne sont pas au rendez-vous.

L’art de choisir ses batailles

Gagner n’a de sens que si l’effort est aligné avec un objectif significatif. Abandonner un segment ou clore un projet peut se révéler plus stratégique que d’insister. Microsoft a interrompu plusieurs initiatives pourtant emblématiques, comme Zune ou Windows Phone. Ces renoncements n’ont pas affaibli leur trajectoire : ils ont libéré de la concentration pour investir ailleurs. Le repositionnement vers le cloud a redéfini leur leadership. Ce type de choix reflète une maturité opérationnelle. Il repose sur une capacité d’évaluation honnête. Le retrait devient un signal de clarification, un outil de recentrage. Ce n’est pas une fuite, mais une décision d’allocation optimale. L’impact provient autant de ce que l’on cesse que de ce que l’on poursuit.

L’humilité comme levier de croissance

La perte redonne à l’entrepreneur une échelle juste de ses limites. Elle oblige à reconsidérer ses réflexes, ses hypothèses, son rôle dans la mécanique collective. L’humilité ne consiste pas à minimiser sa vision, mais à accepter la validité d’autres lectures. Elle ouvre l’espace au questionnement, favorise les ajustements et rend possible l’évolution rapide. Les dirigeants qui refusent cette étape confondent identité et fonction. Ils prennent chaque revers comme une attaque personnelle. À l’opposé, ceux qui intègrent la perte dans leur cheminement gagnent en profondeur. Ils dialoguent mieux avec leurs équipes, affinent leur stratégie et cultivent une image plus solide. L’humilité devient alors un facteur de traction interne et externe.

L’apprentissage accéléré par l’échec

Les périodes de rupture créent des accélérations cognitives. Chaque perte soulève des interrogations précises : qu’est-ce qui a échappé ? Pourquoi l’idée n’a pas produit l’effet attendu ? Ce sont ces questions qui enclenchent l’amélioration. Le succès, en masquant les incohérences, peut ralentir la progression. L’échec, lui, les éclaire sans filtre. Elon Musk illustre cette approche expérimentale. Les échecs de SpaceX ont fourni des données d’une richesse rare. Chaque incident technique a généré une version mieux construite. Ce cycle de test, intégré au cœur du modèle, a permis une montée en gamme rapide. L’erreur provoque une reformulation plus efficace qu’un enchaînement linéaire de réussites.

La psychologie de la perte assumée

Maîtriser la perte implique un travail sur soi. La détacher de l’identité personnelle est un acte fondateur. Cela permet de retrouver un espace de décision libre, sans filtre émotionnel paralysant. Ce détachement ne diminue pas l’implication. Il amplifie la capacité à décider dans l’incertitude. Les dirigeants qui cultivent cette distance gagnent en clarté mentale. Ils conservent une fluidité d’analyse même sous tension. Cette posture leur permet d’engager des paris plus ambitieux, d’explorer des options plus risquées. L’impact se mesure dans la récurrence de leurs tentatives. Leur audace est moins fragile car ancrée dans une perception réaliste de la perte comme donnée de travail.

Transformer la perte en storytelling

Les revers deviennent puissants quand ils nourrissent une narration maîtrisée. Loin d’affaiblir la légitimité, ils peuvent renforcer l’image du dirigeant. Howard Schultz évoque les phases délicates de Starbucks non comme des fautes mais comme des jalons. Cette manière de raconter construit une perception d’authenticité. Elle permet de faire résonner la trajectoire avec celle des collaborateurs ou des clients. La défaite, racontée sans détour, devient une preuve de résilience. Elle démontre une cohérence entre discours et action. Cette maîtrise du récit renforce la dimension humaine de la stratégie. Elle invite à l’engagement sans tomber dans le registre héroïque.